【重點事件】2024中國種子大會暨南繁硅谷論壇在海南三亞舉辦,不斷推動我國種業高質量發展

3月17日-3月20日,2024 中國種子(南繁硅谷)大會系列平行專題研討會之國際種業專題報告會(國際植物育種創新圓桌會)在海南三亞召開。來自多個國家的專家、學者、企業家及產業相關人士齊聚一堂,圍繞基因編輯等生物育種研發進展、監管政策和產業化情況進行了深入探討。

除了開幕式和主旨報告會外,本屆大會還舉辦15個專題報告會,包括南繁硅谷、玉米種子、小麥種子、大豆種子、蔬菜種子、國際種業(國際植物育種創新圓桌會)、種業服務、種業新型創新體系暨企科合作、生物育種產業化、水稻種子、馬鈴薯種薯、未來農業產融對話、種業青年科學家和企業家、畜禽種業、水產種業等專題報告會。

大會同期設置室內展覽和田間品種展示,超5000平米的室內展覽集中展示崖州灣科技城建設、海南農墾南繁發展等成果和40多家企業及單位的創新成效,中國種子集團(先正達集團中國)、大北農集團、墾豐種業、隆平高科等領軍種業企業盡數精彩亮相,增進交流合作。

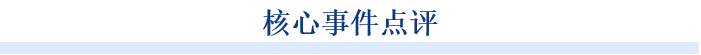

點評:自2021年初中央一號文件發出“打好種業翻身仗”的號召以來,我國種業支持政策密集出臺,為行業發展注入了強勁動力。今年中央一號文件再次強調,要推動生物育種產業化擴面提速。生物育種將在國家新一輪千億斤糧食產能提升行動中扮演重要角色。近年來,我國培育優良品種步伐加快,一批高產、穩產、優質、綠色的新品種加快推出,農作物良種覆蓋率在96%以上。同時,種子市場規模也呈現出穩步增長態勢,2022年全國種子市場規模達到1293億元,同比增長0.97%。

當前,正值種業振興行動“三年打基礎,五年見成效”階段性目標承上啟下的關鍵時期。今年1月,我國發布了《國家南繁硅谷建設規劃(2023—2030年)》,為南繁硅谷建設提供了全面指導。在這一背景下,本屆大會的召開意義尤為重大。它不僅有助于進一步聚焦種業振興和南繁硅谷建設的既定目標,推動南繁種業的高質量發展,還能夠加深公眾對生物育種技術的認識和理解,為生物育種技術的普及和推廣奠定堅實基礎。總體看,本屆大會的召開將是我國種業發展歷程中的又一重要里程碑,將引導行業共同推動生物育種技術的創新與突破,為我國農業的持續健康發展注入新的活力,為實現種業強國建設目標貢獻更多力量。

圖1:2018-2022年全國種子市場規模(單位:億元)

資料來源:農業農村部、智研咨詢整理

【重點政策】四川省印發《2024年全省水產工作要點》,鼓勵開展水產育種技術攻關

3月19日,四川省農業農村廳印發《2024年全省水產工作要點》(以下簡稱《要點》)。

《要點》從3個方面提出了11條措施。其中,在生物育種方面,提出實施水產綠色健康養殖技術推廣“五大行動”,建設水產綠色健康養殖骨干基地80家以上。持續推進水產育種技術攻關,積極開展水產育種創新,支持建設白烏魚保種及創新育種繁殖基地,抓好長吻鮠“川江1號”、烏鱧“玉龍1號”新品種推廣工作,新增養殖面積5萬畝。建立種業重點企業“一對一”聯系機制,支持國家級水產種業陣型企業、水產原良種場改善繁育基礎設施,更新優質親本,提升良繁能力,打造長江上游名特優水產種業高地。

【重點政策】哈爾濱發布“工作計劃”,推進深哈兩市在生物育種等領域實現合作

3月18日,哈爾濱市人民政府辦公廳印發《哈爾濱市與深圳市對口合作2024年工作計劃》(以下簡稱《工作計劃》)。

《工作計劃》部署了4大重點任務,包括扎實開展政企互動交流、推動重點領域務實合作、全力支持深哈產業園提檔升級和提升對內對外開放水平。其中,在推動重點領域務實合作方面,《工作計劃》提出,依托中國農科院基因組研究所、哈爾濱市農科院、龍科種業等兩市涉農院所企業,推進兩市在生物育種、綠色農業、智慧農業、食品加工領域實現合作。

【重點事件】農業農村部水稻玉米生物育種重點實驗室在瓊揭牌

3月18日,2024中國種子(南繁硅谷)大會分論壇——種業新型創新體系暨企科合作研討會在三亞舉行。會上,農業農村部水稻玉米生物育種重點實驗室(以下簡稱實驗室)揭牌,三個項目進行合作簽約。

實驗室由中國種子集團有限公司(以下簡稱中種集團)聯合海南省種業實驗室共建運營,圍繞提升糧食產量、促進種業科技創新、提升種業競爭力等重大需求,重點聚焦作物性狀挖掘與應用、精準生物育種技術創新、智能設計育種研發、種質創新與重大新品種培育等四個領域進行科學研究。

會上,國家玉米種業技術創新中心首席科學家謝旗研究員與中國農業大學于菲菲教授簽署耐鹽堿基因多作物應用項目合作協議;先正達集團中國種業油料業務部總經理孔繁軍與甘肅省農業科學院、中國科學院東北地理與農業生態研究所相關專家分別簽訂了大豆品種選育及開發協議,加強產學研之間的緊密聯系。

【重點事件】我國全流程智慧育種平臺開發成功,號稱遺傳學分析加速1000倍

3月21日消息,中國農業科學院作物科學研究所、國家南繁研究院與阿里達摩院聯合研發出全流程智慧育種平臺,實現了育種數據管理和分析、計算加速、AI預測親本及優良品種的育種全流程整合。該平臺的數據容量、運行速度以及數據安全號稱“達到世界先進水平”,全球已有23家科研機構率先使用。平臺實現針對基因測序數據的變異位點計算加速110倍,基因型過濾加速25倍以上,群體遺傳學分析加速1000倍以上。

【重點事件】第十四屆黃淮海大豆育種協作網會議在德州市召開

3月21日至23日,由中國作物學會大豆專業委員會、黃淮海大豆育種協作網組織協調委員會主辦,德州市農業科學院與國家大豆產業技術體系德州綜合試驗站承辦的第十四屆黃淮海大豆育種協作網會議在德州市召開。來自全國17個省(市、區)的292位專家代表齊聚一堂,共同探討新時期大豆發展前景和品種創新等工作。

德州是全國最大的大豆蛋白加工基地,年加工大豆能力達120萬噸,大豆蛋白產量占全國40%以上。德州市農業科學院院一直致力服務當地大豆生產,創造了山東省乃至全國的大豆高產典型,但目前大豆育種仍然是弱項短板。下一步,德州市農業科學院院將以本次會議的召開為契機,加快優質大豆新品種培育進程,盡快培育出符合加工企業需求的大豆新品種,通過良種良法配套,促進德州大豆產業發展。

【重點事件】教育部:北京農學院等高校新增生物育種技術專業

3月19日,教育部公布了2023年度普通高等學校本科專業備案和審批結果,共新增備案專業點1456個,審批專業點217個。包括160個國家控制布點專業,和57個目錄外新專業,調整學位授予門類或修業年限專業點46個。本次備案、審批和調整的專業將列入相關高校2024年本科招生計劃。據悉,教育部深入推進專業設置調整優化改革工作,引導和支持高校開設國家戰略和區域發展急需的新專業。此次增設24種新專業,包括立足服務國家戰略需要、設置大功率半導體科學與工程、生物育種技術等專業。其中,生物育種技術專業,學位授予門類為農學,布點高校為北京農學院、大連海洋大學、新疆農業大學。

【重點事件】宣威市推介玉米生產基地建設及生物育種建設項目

3月19日,為深入貫徹落實省、市關于招商引資工作的決策部署,豐富招商引資項目生成機制,曲靖市招商委辦在全市范圍內遴選了一批產業引領性強、技術含量高、市場前景好的招商引資策劃包裝項目。其中,包括玉米生產基地建設及生物育種建設項目。該項目重點以玉米產業化生物育種為重點,搭建玉米育種合作平臺,促進產、學、研有機結合,培育出技術過硬的基層科技人才;提高種業自主創新能力,快速選育出目標玉米新品種;通過3年時間建設玉米制種基地5萬畝、育種中心1個、加工包裝中心1個,玉米研發平臺1個,配送中心1個;以高原特色農業產業化為依托,建立新品種、新技術核心示范區,通過推廣示范,輻射帶動周邊農戶,提高良種化運用水平,提高畝單產;加快制種基地建設,以制種產業為核心,完善育、繁、推體系建設,實現產業振興鄉村。將宣威市打造成西南玉米種業第一高地。

【重點事件】馬山縣與大北農集團達成推進馬山縣生物育種及新型農業科技發展戰略合作意向

3月21日,大北農集團總裁、大北農創種科技有限公司副董事長、農業農村部科技創新戰略咨詢委員會委員宋維平帶隊到馬山縣就馬山種業產業發展以及生物育種研究合作方面開展實地考察調研。

當天還舉行了廣西一東盟生物育種研究中心(馬山縣人民政府 北京大北農科技集團股份有限公司共建)揭牌儀式,隨后馬山縣人民政府與北京大北農科技集團股份有限公司簽約,達成推進馬山縣生物育種及新型農業科技發展戰略合作意向。

【重點事件】中國二十二冶四川農業大學生物育種產教融合實訓中心建設項目舉行開工儀式

3月20日,中國二十二冶四川農業大學生物育種產教融合實訓中心建設項目開工儀式在四川成都舉行。中國二十二冶集團黨委副書記、總經理朱曉飛,溫江區委常委、總工會主席、溫江國家農業科技園區黨工委書記文可緒,四川農業大學黨委書記莊天慧,四川農業大學校長吳德等領導出席開工儀式。

項目位于成都市溫江區萬春鎮、公平街街道。項目總建筑面積56402平方米,其中地上建筑面積43597平方米,地下建筑面積12805平方米。主要建設實驗實習用房、停車庫及設備用房等,配套建設道路、室外管線等附屬設施。項目建成后,將全面推動“雙一流”高校的學科建設、培養國家急需人才、服務國家重大戰略、建設創新人才高地,為國家和區域經濟社會發展提供強有力的智力支持和人才保障。

【重點事件】榆林南繁育種基地在海南省樂東縣揭牌

3月18日,榆林南繁育種基地揭牌儀式在海南省樂東縣舉行,這標志著榆林市南繁育種進入到了新的階段。

此次揭牌的榆林南繁育種基地是目前全國地市級規模最大的南繁科研育種基地,位于海南省樂東縣南繁產業園(抱孔洋)配套服務區,是海南省南繁育種核心區,主要由一棟1203平米的科研樓和228畝科研土地組成,是以農業遙感、AI、物聯網、智能裝備等技術為依托,滿足現代化生物育種、分子育種及常規雜交種需求和田間作物鑒定、科研育種的綜合試驗室。

【重點事件】陜西省航天育種工程技術研究中心舉行一帶一路航天農業科技合作交流

3月19日,陜西省航天育種工程技術研究中心、中加衛星通信產業園、伊朗大學、印度理工大學等機構在西安航天基地聯合召開“一帶一路”航天農業科技合作交流座談會。會上就目前研究中心正在選育的大田作物、蔬菜、花卉等航天育種作物新品種做了詳細地講解,展示了我國在太空誘變、航天育種等方面的卓越成果,希望雙方以農作物育種作為未來合作基礎。并表明集航空航天技術、衛星應用技術、互聯網+技術、育種技術、生物技術、農業種植技術等一系列最新科技于一體的新型高科技農業將是未來農業的發展方向。此后,會上雙方成功簽訂了關于在教學科研、技術交流等方面的合作備忘錄。

【重點技術】浙江大學農學院在Nature Plants發表植物基因組分析及其數據庫

3月20日,浙江大學樊龍江教授課題組在國際知名期刊《Nature Plants》發表了題為“Technology-enabled great leap in deciphering plant genomes”文章,系統收集并分析了自2000年(第一個植物基因組發表)以來測序組裝完成的高質量植物基因組,合計包括來自1,575個物種的3,517個基因組。

這些測序完成的基因組中,2/3的基因組(2,373個)和1/2的植物物種(793個)是在最近三年(2021—2023)完成的,相比于前20年(2000—2020)呈現出了一個巨大飛躍(圖1)。該研究系統分析了完成這些基因組的測序技術和組裝算法及其變遷。測序和拼接技術的進步推進了近期植物基因組學研究的快速發展。為了更全面地展示測序物種信息,并提供有關測序技術和組裝算法應用情況,他們搭建了N3數據庫(N3: plants, genomes, technologies),提供了現有3,517個植物基因組的詳細信息,包括測序平臺、組裝質量、組裝工具、可用基因組及其注釋文件的下載鏈接等。該數據庫為植物基因組學研究提供了重要資源和支撐。

【重點技術】中國農科院發表Nature Plants,極大地縮短育種年限4-5年以上

3月18日,中國農業科學院蔬菜花卉研究所甘藍類蔬菜遺傳育種創新團隊在國際著名期刊Nature Plants (IF=18.0)在線發表了題為:“One-step creation of CMS lines using a BoCENH3-based haploid induction system in Brassica crop”的科研論文。該研究通過對青花菜BoCENH3保守基因進行定向編輯(CRISPR-Cas9),在全球范圍內率先創制了蕓薹屬作物父系單倍體誘導系(青花菜),利用該誘導系介導細胞質替換,實現了“一步法”創制細胞質雄性不育(Ogura CMS)系的新突破。

該研究首次在蕓薹屬作物中開創了一種利用體內單倍體誘導技術介導細胞質替換的新途徑,能夠快速實現創制植物細胞質雄性不育系的育種目標,可將十字花科作物的自交系、DH系“一步法”轉變為相應的雄性不育系(母本)。較傳統育種方法,該生物育種途徑具有極大地縮短育種年限(4-5年以上),節省大量勞動力,減少跨區域加代等優點,將極大地提升青花菜及其他十字花科作物育種效率,為傳統育種向高效生物育種新方向穩步快速轉變提供了一項核心技術支撐。

【重點技術】西北農林科技大學在一區top期刊(IF=8.8)發表最新研究成果,揭示茶樹提高耐旱性新機制

3月21日,西北農林科技大學園藝學院茶葉創新團隊龔春梅教授課題組在《Cell Reports》發表了題為“CsREV-CsTCP4-CsVND7 module shapes xylem patterns differentially between stem and leaf to enhance tea plant tolerance to drought”的研究論文。西北農林科技大學園藝學院博士研究生李佳陽和任潔潔為論文共同第一作者,龔春梅教授為通訊作者。

該研究以“陜茶1號”為研究對象,運用細胞生物學、生化與分子生物學、遺傳學等手段發現發育相關轉錄因子CsREV通過差異塑造葉片和莖桿之間的木質部格式共同賦予茶樹更強的耐旱性。

該研究為理解CsREV如何調節葉脈和莖桿木質部格式提供了一個機制框架,而葉脈的木質部格式又反過來影響植物葉片的向上卷曲,進一步提高了植物的耐旱性。這些發現有助于擴展理解植物耐旱的空間協同機制,為培育和篩選耐旱茶樹品種提供有價值的參考依據。

【重點技術】浙江大學農學院揭示小分子RNA調控作用新機制

3月21日,浙江大學農學院武亮課題組在國際知名期刊Nature Communications發表了題為“Switching action modes of miR408-5p mediates auxin signaling in rice”的研究論文,揭示了miRNA可以切換對靶基因的調控方式,介導水稻植株中生長素的信號傳導。

該研究結果不僅闡釋了miRNA一種新的分子調控機理,而且證明人們可以通過改變miRNA分子網絡來調控水稻株型,從而為水稻等作物的高光效育種改良提供參考。浙江大學農學院和海南研究院博士后戎福喜、呂育松(現就職于中國水稻所)、鄧平川(現就職于西北農林科技大學)為共同第一作者,武亮教授為通訊作者。毋霞、張雅琦、Muhammad Sajid、岳二魁、沈雨欣、倪方銳也參與了該研究。同時該研究工作得到了浙江大學生命科學學院邊紅武副教授、浙江大學農學院周偉軍教授、中國水稻所魏祥進研究員和胡培松院士的幫助和支持。此項研究工作受到浙江省自然科學基金、國家自然科學基金、三亞市科技創新專項以及水稻生物學國家重點實驗室開放基金的資助。

【重點技術】華中農業大學發現水稻粒寬主效基因GW5的抑制子基因SGW5及其調控模塊

3月23日,華中農業大學作物遺傳改良全國重點實驗室、湖北洪山實驗室水稻團隊李一博教授課題組在國際期刊New Phytologist在線發表題為“The GW5-WRKY53-SGW5 module regulates grain size variation in rice”的研究論文,系統解析了GW5-WRKY53-SGW5模塊在不影響稻米品質的前提下,調控水稻籽粒寬度和產量的分子機制。

該研究不僅解析了GW5-WRKY53通過相互作用形成轉錄抑制復合物調控該模塊的輸出因子SWG5的表達,共同調控水稻粒寬和產量性狀的新途徑(圖2G),打破了水稻產量和品質性狀之間常有的負相關效應,而且同時也提供了重要性狀QTL互作研究的新思路: 在已知主效QTL相同的背景下,鑒定遺傳學上的增強子或抑制子自然變異品系,進而發現與主效QTL互作的其它QTL基因并研究與主效QTL基因間的互作關系和效應。這對于全面了解作物某一重要農藝性狀的遺傳多樣性的分子基礎及其分子遺傳網絡具有重要意義,也有助于提高育種工作效率和效果,從而實現培育高產、優質和抗逆水稻新品種。

該研究得到國家重點研發計劃、科技創新-2030農業生物育種重大項目、國家自然科學基金(含外國青年學者研究基金)、湖北洪山實驗室、中央高校基本科研業務費、湖北省重點研發計劃等項目的資助。

【重點技術】上海師范大學揭示FKF1a和FKF1b調控玉米開花的分子機制

3月19日,上海師范大學陳素卉博士和合作者在JIPB在線發表了題為“FKF1b controls reproductive transition associated with adaptation to the geographical distribution in maize”的研究論文,該研究鑒定了FKF1在玉米中的兩個同源基因ZmFKF1a和ZmFKF1b,并揭示了兩者調控花期的分子機制。

作者研究發現在短日照下,ZmFKF1a和ZmFKF1b的單突變材料均出現花期延遲的表型,表明它們為玉米開花正調控因子。進一步研究發現,在蛋白水平上,ZmFKF1a和ZmFKF1b均與ZmCONZ1和ZmGI1 (CONSTANS、GIGANTEA在玉米里的同源蛋白,均參與植物開花時間調控) 存在相互作用;在轉錄水平上,ZmFKF1a和ZmFKF1b正調控ZmCONZ1和ZCN8 (FLOWERING LOCUS T在玉米里的同源基因) 的表達。進一步的生物信息學分析發現:ZmFKF1a和ZmFKF1b均落在玉米雜交種鄭單958子代群體花期性狀QTL區間內,ZmFKF1b在中國現代玉米育種中受到了人工選擇,并發現了ZmFKF1b的兩種單倍體型ZmFKF1bHap_C7和ZmFKF1bHap_Z58,可能與玉米種植溫度帶有關。該研究為玉米花期遺傳改良提供了有利的基因資源和理論基礎。

【重點技術】中國科學院韓斌院士團隊提出了一種有效的雜交育種改良策略

3月19日消息,Plant Biotechnology Journal在線發表了中國科學院韓斌院士課題組題為“A higher-yield hybrid rice is achieved by assimilating a dominant heterotic gene in inbred parental lines”的研究論文。該研究提出了一項有效的雜交育種改進策略。并證實了通過CRISPR-Cas9介導單個雜種優勢基因來提高雜交水稻產量的巨大潛力。

【重點企業】舜豐生物:基因編輯育種技術研發與產業化應用新探

3月19日,舜豐生物首席科學家、副總經理牛小牧先生在本屆中國種子大會生物育種產業化專題報告會上,就《基因編輯育種技術研發與應用》這一主題進行了分享,從技術研發、產業化進展、法規管理等多方面為我們揭示了基因編輯技術如何為生物育種帶來勃勃生機。

![趨勢研判!2025年中國生物育種行業政策匯總、產業鏈、發展現狀及競爭格局分析:政策推動行業快速發展,智能育種將成為行業發展的重要方向[圖]](http://img.chyxx.com/images/2022/0330/b388a599ab8b82a70e79838a8b0d600efa11727f.png?x-oss-process=style/w320)