內容概要:神經網絡是由大量神經元(或稱節點)通過連接(或稱邊)形成的復雜網絡結構,是推動人工智能深度學習的關鍵技術。近年來,隨著大數據、云計算、GPU等新一代信息技術加速發展,疊加國家發布《關于推動未來產業創新發展的實施意見》《國家人工智能產業綜合標準化體系建設指南(2024版)》等多項政策支持人工智能領域發展,我國神經網絡市場再度迎來爆發增長期,推動國內人工智能產業規模加速擴容。數據顯示,截至2024年底,我國人工智能核心產業規模已接近6000億元,相關企業超過4500家。

相關上市企業:海光信息(688041);寒武紀(688256);ST智知(603869);東軟載波(300183);蘇州科達(603660);金自天正(600560);大富科技(300134);科大訊飛(002230);海天瑞聲(688787);中科創達(300496)等

相關企業:深圳市海思半導體有限公司;英特爾(中國)有限公司;阿里云計算有限公司;騰訊云計算(北京)有限責任公司;華為云計算技術有限公司;北京易觀數智科技股份有限公司;北京明略軟件系統有限公司等

關鍵詞:產業鏈;人工智能核心產業規模;AI芯片;類腦計算芯片;重點企業;發展趨勢

一、行業概況

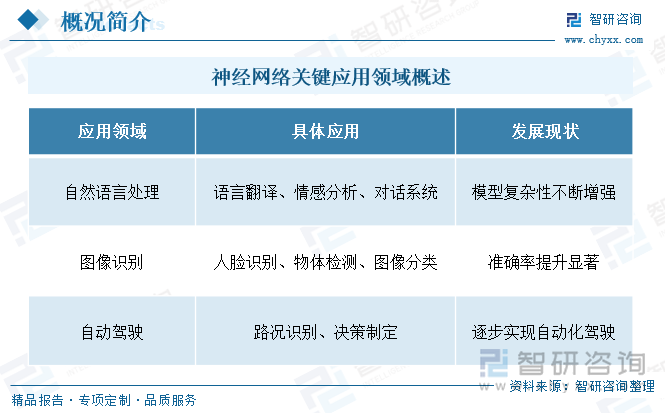

神經網絡,是基于模仿生物神經系統結構和工作原理的一種人工智能技術,是由大量神經元(或稱節點)通過連接(或稱邊)形成的復雜網絡結構。這種結構能夠模擬生物神經系統的信息處理方式,通過學習和訓練,實現對輸入數據的自動分析和預測。神經網絡的學習過程類似于生物的“經驗積累”,即通過大量的數據輸入和反饋調整,不斷優化網絡中的權重和參數,從而提高預測的準確性和效率。當前,神經網絡技術廣泛應用于多個領域,展示了其強大的學習與預測能力。

神經網絡早在上個世紀50年代就已經出現了,但由于計算機性能限制和過度理論化等原因,神經網絡的研究陷入了長期的停滯。到了1980年代,神經網絡的反向傳播算法被發明,這種算法使得神經網絡的訓練效率大大提高,同時也被證明是神經網絡取得成功的重要因素之一。在這個時期,神經網絡技術開始獲得關注,應用也具有突飛猛進的發展,如手寫數字識別、語音識別和機器翻譯等領域都有了很好的應用。然而,在1990年代后期和2000年代初期,由于深度學習的計算成本太高,神經網絡的研究又一次陷入停滯。

然而,隨著大數據、云計算和GPU等技術的發展,神經網絡再次出現了爆炸式增長的趨勢。2012年,Hinton等人在ImageNet比賽中,層次深度達到了8層的卷積神經網絡AlexNet獲得了最佳表現,從此深度學習開始受到了廣泛關注,領導了整個機器學習和人工智能領域的發展。目前,深度學習已成為推動神經網絡技術發展的主要力量。

神經網絡行業產業鏈上游為基礎軟硬件供應層,主要包括半導體材料、芯片制造、傳感器等基礎硬件,操作系統、算法、數據存儲等基礎軟件與算法。產業鏈中游為AI芯片、類腦芯片、云計算平臺、人工智能開發平臺、數據標注等神經網絡技術供應層,代表廠商有華為海思、海光信息、寒武紀、英特爾、新智認知、靈汐科技、阿里云、騰訊云、華為云、科大訊飛、海天瑞聲、易觀方舟、中科創達、明略科技等。產業鏈下游為神經網絡技術應用層,主要包括智慧交通、工業制造、醫療健康、金融、教育等行業。

二、產業現狀

神經網絡作為推動人工智能深度學習的關鍵技術,近年來,隨著大數據、云計算、GPU等新一代信息技術加速發展,疊加國家發布《關于推動未來產業創新發展的實施意見》《國家人工智能產業綜合標準化體系建設指南(2024版)》等多項政策支持人工智能領域發展,我國神經網絡市場再度迎來爆發增長期,推動國內人工智能產業規模加速擴容。數據顯示,截至2024年底,我國人工智能核心產業規模已接近6000億元,相關企業超過4500家。

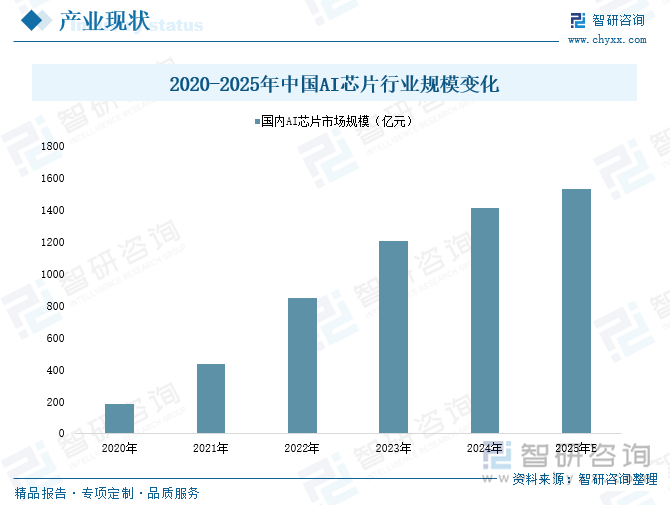

從神經網絡產業鏈中游細分市場看,其中,AI芯片作為專門為人工智能計算設計的集成電路,近年來受到廣泛關注,相關產能建設投資日益增多,國內AI芯片生產供應能力不斷提升,全國AI芯片行業規模保持高速增長態勢。數據顯示,2023年我國AI芯片市場規模已從2020年的184億元增長至1206億元;初步統計,2024年已達到1412億元,2025年有望達到1530億元,將持續助力國內神經網絡市場發展。

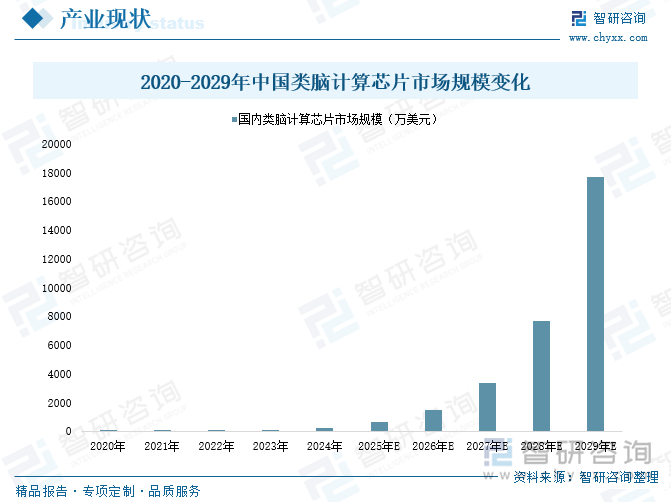

大腦芯片,也稱類腦芯片,是一種高度模擬人腦計算原理的芯片,是指在生物大腦中植入電子芯片,通過芯片接收信號,將大腦信號轉換為能夠被計算機所了解和破譯的編碼,以達到影響或控制人行為的目的,是推動神經網絡產業發展的關鍵技術產品。因此,目前類腦芯片在人工智能領域的熱度呈現持續攀升態勢,英特爾、靈汐科技、新智認知等企業都在積極布局,推動著技術的發展與應用落地,且部分企業已在類腦芯片的研發、應用拓展等方面取得了顯著進展,使得國內類腦計算芯片市場規模已從2020年10萬美元增長至2024年的278萬美元左右,成為我國神經網絡產業中游高速發展重要市場之一。

相關報告:智研咨詢發布的《中國神經網絡行業市場現狀調查及未來前景研判報告》

三、企業格局

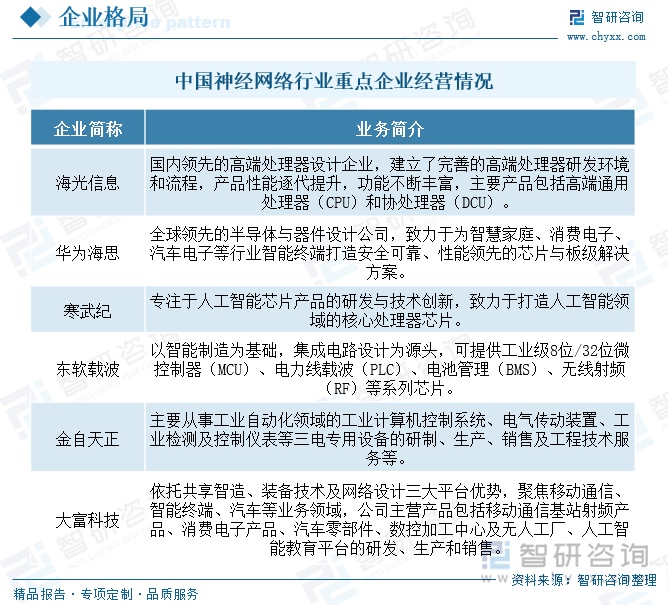

隨著人工智能技術的不斷突破,神經網絡作為核心領域之一,吸引了大量企業涌入。百度、阿里巴巴、騰訊和華為等科技巨頭依托算力基建、大模型研發及全棧式解決方案構建生態壁壘,持續強化在自動駕駛、智慧醫療等領域的場景滲透。與此同時,東軟載波、明略科技等AI獨角獸聚焦垂直賽道,通過差異化算法優化與行業Know-How積累搶占細分市場。其他初創企業則圍繞邊緣計算、輕量化模型等新興方向尋求突破,形成技術長尾創新。然而,行業面臨芯片自主化瓶頸、高端人才爭奪白熱化及國際技術標準話語權不足等壓力,市場競爭逐步從單一技術比拼轉向“數據-算法-算力-場景”的全鏈條整合能力較量,未來生態協作與國產化替代或將成為破局關鍵。

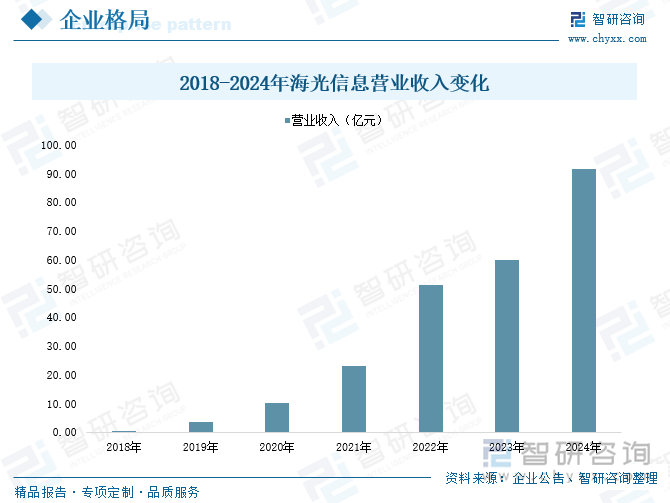

海光信息技術股份有限公司成立于2014年10月24日,2022年8月12日在上海證券交易所掛牌上市,股票簡稱“海光信息”。海光信息是國產先進微處理器產業的推動者,主要從事高端處理器、加速器等計算芯片產品和系統的研究、開發,主營產品包括高端通用處理器(CPU)和協處理器(DCU),已廣泛應用于電信、金融、互聯網等多個行業的數據中心,以及大數據處理、人工智能、商業計算等領域,致力于促進我國信息產業核心競爭力的提升。數據顯示,2024年海光信息營業收入為91.62億元,同比增長52.4%。

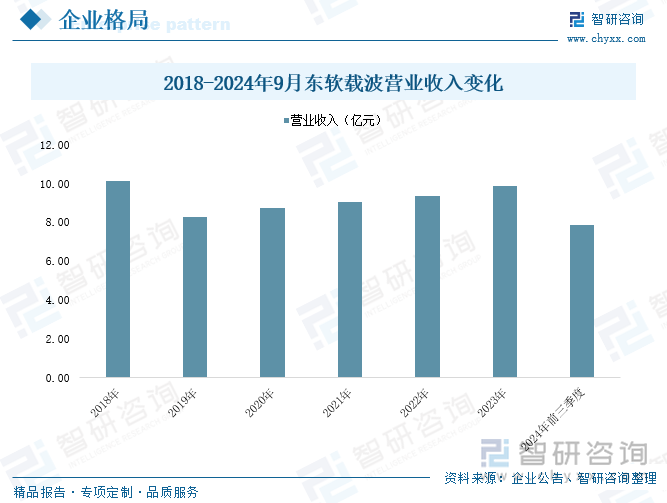

青島東軟載波科技股份有限公司成立于1993年6月,2011年2月在創業板上市,股票簡稱“東軟載波”。東軟載波主要從事電力線載波通信系列產品與集成電路(芯片)的研發、設計、銷售和智能化技術應用,現已形成以智能制造為基礎,集成電路設計為源頭,新能源和數智化兩翼齊飛的產業布局。目前公司主營產品有工業級8位/32位微控制器(MCU)、電力線載波(PLC)、電池管理(BMS)、無線射頻(RF)等。數據顯示,2024年前三季度,東軟載波營業收入為7.88億元,同比增長23.28%。

四、發展趨勢

1、神經網絡技術研發加速突破

近年來,我國神經網絡技術研發呈現加速突破態勢。在基礎算法層面,Transformer架構、圖神經網絡(GNN)、神經符號融合等方向成為研究熱點,國內科研機構與企業在自然語言處理、多模態學習等領域不斷縮小與國際領先水平的差距。例如,百度的文心大模型、華為的盤古大模型等已具備復雜場景下的推理能力,并在開源生態中形成影響力。同時,輕量化模型(如知識蒸餾、模型剪枝技術)的突破推動神經網絡向邊緣端和物聯網場景下沉,滿足工業實時性需求。然而,核心技術自主化仍是挑戰,國產框架(如百度的飛槳、曠視的MegEngine)雖逐步完善,但生態構建仍需突破TensorFlow、PyTorch的壟斷。未來,面向通用人工智能(AGI)的探索、腦科學啟發的類腦計算或將成為技術競爭新高地。

2、國家政策持續利好

國家層面“十四五”規劃將人工智能列為前沿技術攻關重點,各地政府也通過算力基建補貼、數據開放平臺建設等政策加速推動人工智能產業發展,持續為國內神經網絡行業發展提供支持。例如,“東數西算”工程優化算力資源布局,寒武紀思元、華為昇騰等國產AI芯片在政策扶持下加速替代英偉達產品。產業鏈層面,頭部企業通過開放平臺,例如百度飛槳產業級模型庫,賦能中小開發者,形成“芯片-框架-模型-應用”的全棧生態;同時,人工智能產業創新聯盟等跨行業聯盟促進產學研協同,高校與企業的聯合實驗室,例如清華大學與商湯科技,加速技術轉化。然而,數據孤島、標準缺失等問題仍制約協同效率,未來需通過聯邦學習、數據安全合規體系進一步釋放數據價值。

3、垂直行業應用場景加速滲透與深化

神經網絡技術正從通用型向行業定制化方向演進。在智能制造領域,工業缺陷檢測、預測性維護等場景已實現規模化落地,如騰訊云與三一重工合作的AI質檢系統效率提升90%以上。醫療健康領域,AI輔助診斷(如肺結節識別、病理分析)逐步通過三類醫療器械認證,商湯科技、推想醫療等企業已進入商業化深水區。金融行業則聚焦風控、智能投顧等場景,螞蟻集團的智能風控系統通過圖神經網絡技術顯著降低欺詐風險。此外,自動駕駛、智慧城市等領域依賴神經網絡的感知與決策能力,華為ADS、小鵬汽車的XNGP系統通過多模態融合技術提升環境理解精度。未來,行業Know-How與AI技術的深度融合將成為競爭壁壘,中小企業需通過差異化場景挖掘突圍。

以上數據及信息可參考智研咨詢(www.szxuejia.com)發布的《中國神經網絡行業市場現狀調查及未來前景研判報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構,提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號,每天及時掌握更多行業動態。

智研咨詢 - 精品報告

智研咨詢 - 精品報告

2025-2031年中國神經網絡行業市場現狀調查及未來前景研判報告

《2025-2031年中國神經網絡行業市場現狀調查及未來前景研判報告》共九章,包含2020-2024年神經網絡行業各區域市場概況,神經網絡行業主要優勢企業分析,2025-2031年中國神經網絡行業發展前景預測等內容。

公眾號

公眾號

小程序

小程序

微信咨詢

微信咨詢

![2020年中國人工神經網絡行業發展規模及未來發展趨勢分析[圖]](http://img.chyxx.com/2021/08/C0532LMRW8_m.png?x-oss-process=style/w320)

![2025年中國水上游樂園市場政策、產業鏈、市場現狀、競爭格局及趨勢研判:水上游樂園已成為夏日出游首選[圖]](http://img.chyxx.com/images/2022/0330/ff5315f651f3e124d0f5a156ac51655e46e5433f.png?x-oss-process=style/w320)

![研判2025!中國測量氣體流量的儀器及裝置行業市場規模、進出口情況及重點企業分析:技術創新與國產替代并進,行業全球競爭力顯著提升[圖]](http://img.chyxx.com/images/2022/0330/ce25a2275c336b52d58303ed80fb7924b3fd1022.png?x-oss-process=style/w320)